Leggende piemontesi, la Regina Giovanna e una contea dimenticata

Secondo un'antica leggenda ambientata in Valle Stura, la Regina Giovanna, dopo aver rifiutato le nozze con il figlio del re di Francia, inseguita dall'esercito nemico, fu sollevata da un gruppo di angeli su un altopiano, che da allora prese il nome di Jardin de la Reine Jano.

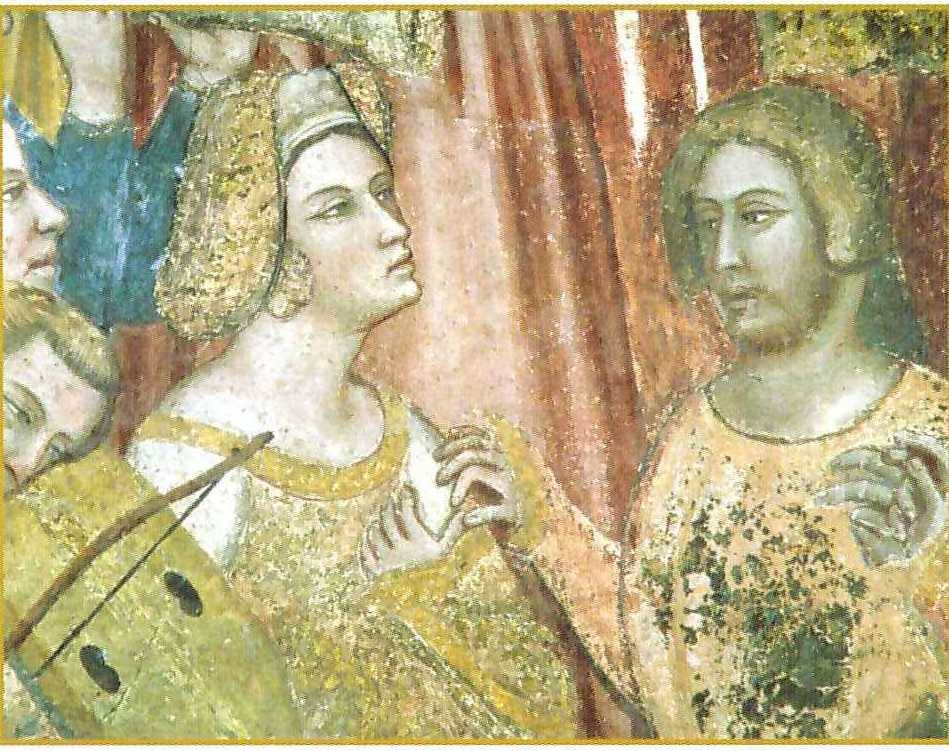

Proprio sopra questo altopiano è ambientata la canzone, in un luogo chiamato adeddo Le Barricate, di un anonimo trovatore, ,la chauncon de la reino Jano, dedicata proprio alla Regina di Sicilia.

Secondo un'altra leggenda, sempre inseguita dall'esercito del re, si

sarebbe rifugiata nel paese di Roaschia, mentre l'esercito fu fatto

sprofondare, per volontà divina, dall'alto del monte Lausa in un orrido,

apertosi allora. Oggi infatti il nome delle gole in Valle Gesso è Gorghe de la Reino.

A Roccasparviera si racconta che la Regina, residente in quel periodo del locale castello, al ritorno dalla Messa di Natale, avesse trovato i figli uccisi, fatti a pezzi e presentati a tavola nei piatti. Formulò allora una terrobile maledizione ottenedendo la distruzione dell'intero villaggio.

A Montemale, in provincia di Cuneo, due fantasmi si aggirerebbero nei dintorni di una torre diroccata, detta el castel de la Rena Jana: un cavaliere con tanto di corazza, uno degli amanti della regina da lei fatti defenestrare (forse un' allusione alla storia dell'omicidio del primo marito di Giovanna, Andrea d'Ungheria), e una misteriosa dama bianca, probabilmente la regina stessa che vaga inquieta per il rimorso del delitto.

Durante la permanenza della Regina Giovanna presso il castello di Renostia, si diffuse in tutto il paese una strana pestilenza, fatale a uomni e animali. Gli abitanti del luogo chiesero alla Regina di andare via, ma lei pose la condizione di avere delle scarpe manufatte adatte ai suoi piedi. Sembrava che nessuna scarpa le si adattasse, fino a quando una serva sparse a terra della farina per avere il calco del'impronta. Si scoprì così che la regina aveva, al posto dei piedi, delle zampe di gallina. Si realizzarono così delle scarpe adatte a lei, e la regina andò via, come pure la l'epidemia che aveva colpito il paese.

Non mancano delle storie in cui Giovanna appare in una veste migliore, quella per esempio dove insegna alle contadine come si fa il burro, oppure ad Albaretto dove sono bastate le preghiere della Regina affinché il raccolto fosse sempre fruttuoso.

son royaume..", mettendone in evidenza il favore dei sudditi e le sua capacità di governo.

Gli intenti sono chiaramente filofrancesi (e filo angioini) visti di rapporti tesi con la casa di Savoia: in ogni caso la regina segna un punto a suo favore.

Le canzoni, le storie e le toponimie testimoniano l'antico ricordo di un passaggio regale che, se c'è stato, è stato unico e anche molto fugace.

Eppure il fascino di questa regina straniera e sventurata non ha lasciato indifferenti i piemontesi. Con ogni probabiblità (ce lo fanno pensare i riferimenti al marito già defenestrato, la principessa inseguita dall'esercito nemico,gli ungheresi, e il riferimento alla peste, 1348) la data del passaggio in terra piemnotese della regina Giovanna coincide con a sua fuga da Napoli quando il regno fu invaso da Luigi d'Ungheria.

Evidentemente la giovane regina in fuga, bella e sfortunata, vedova del primo marito,ostaggio del secondo, costretta a lasciare il figlio piccolo in mano agli invasori, fece presa sull'immagionario del luogo, se ancora oggi se ne parla in terimini mitici e leggendari.

Con ogni probabiblità, dunque, se vogliamo credere ad un passaggio reale della regina Giovanna d'Angiò in fuga da Napoli era diretta in Provenza.

|

| Carlo I d'Angiò |

Quando poi nel 1266 Cemente IV invita Carlo a rivendicare in suo nome il Mezzogiorno svevo, il conte di Provenza diviene il leader indiscusso del movimento guelfo. Un leader potente, visto che poteva contare sull'appoggio della monarchia francese, del papato, e infine dei banchieri fiorentini. Vince facile dunque anche con i piccoli signori e le città libere del Piemonte (Cuneo su tutte). Ora sono in tanti a richiedere la sua protezione e a giurargli fedeltà.

|

| Beatrice di Provenza |

Si tratta, tuttavia, non di un territorio omogeneo, ma geograficamente frastagliato: una realtà in continua evoluzione, nella quale le alleanze potevano rivelarsi effimere e precarie.

La Contea di Provenza e il Regno di Sicilia rimasero due gestioni indipendenti, eppure facenti capo ad un unico signore e sovrano.

Sebbene la fedeltà del territorio non fosse venuta meno, furono gli interessi di Carlo dopo l'incoronazione (la partecipazione alla crociata, e poi i vespri siciliani) a far sì che trascurasse il consolidamento del potere nella zona subalpina.

Fu poi Carlo II d'Angiò a pensare di riconsolidare il potere in Piemonte. Dal 1302, libero ormai del fronte siciliano dopo gli accordi di Caltabellotta , e forte della vittoria guelfa nella battaglia di Campaldino (1289, quella a cui partecipò anche Dante) si dedicò a completare l'opera del padre, addirittura ampliandone il territorio.

|

| c |

Nel 1304 affidò il Piemonte al suo quintogenito, Raimondo Berengario (che lo tenne 1 solo anno, a causa della morte del ragazzo a soli 25 anni; il titolo passò poi a Roberto d'Angiò) creando una vera e propria contea unificando i territori che fino all'epoca del padre erano estremamente frammentati. Si trattava di 59 feudi, tra cui quelli anche di Saluzzo e del Monferrato, e 7 città: un territorio annesso alla Provenza ma cmq autonomo dal punto di vista amministrativo.

Da questo momento in poi quindi il Piemonte segue le vicissitudini del regno, vivendo un periodo di relativa pace, al riparo, dal regno di Carlo II in poi, e quindi anche con Giovanna, da tutte quelle dispute tra guelfi e ghibellini che dividevano la Penisola.

Le leggende legate a Giovanna, nere o solari che siano, testimoniano quel sentimento contradditorio relativo ale figure di potere: ecco che la regina appare come strega o fata portatrice di prosperità.

Bibliografia 2.0:

Guido Iorio, Carlo II d'Angiò, Marcianum press, 2024

Marco Piccat, , La vera storia di ‘Jehanne de Naplez et de Cecile…’, contessa di Provenza e principessa d’Acaja, secondo Tommaso III, marchese di Saluzzo, in Studi sulla Letteratura Cavalleresca in Francia e in Italia (secoli xiii-xvi), Volume III, a cura di M. Lecco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2020

Mario Gaglione, Converà ti que aptengas la flor : profili di sovrani angioini, da Carlo 1. a Renato (1266-1442), Lampi di stampa, 2009

Nosto Reino jano, la regina è ancora tra noi, Renato Lombardo, 2022

La Nosto Reino Jano e il sogno della Provenza indipendente, Renato Lombardo, 2022

Racconti e leggende della nostra tradizione: le leggende su Giovanna d'Angiò, Vitale Maero, 2019

La dinastia degli Angiò e l'età d'oro dell parte guelfa, Alessando Barbero,

.JPEG)

Commenti

Posta un commento

Due chiacchiere con Corie ....: